住宅用火災警報器等の設置について

最終更新日 : 2025年3月7日

住宅用火災警報器の取付・取替支援事業の御案内

事業概要について

- 令和7年6月1日から消防職員が高齢者世帯や障がい者世帯に対して、住宅用火災警報器の取付・取替のお手伝いをさせていただきます。

- 住宅用火災警報器は申請者御自身で用意してください。また、取付・取替のお手伝いのみとなります。

支援の対象世帯

- 75歳以上の世帯で住宅用火災警報器の取付・取替が困難な方

- 心身に障がいがあり住宅用火災警報器の取付・取替が困難な方

- その他消防長が支援の必要があると判断した方

支援内容

取付・取替支援について以下の行為について支援を行います。

- 住宅用火災警報器が未設置の住宅に設置する場合。

- 住宅用火災警報器が一部設置済みの住宅で、他の場所に増設する場合。

- 住宅用火災警報器が設置済みの住宅で、本体の交換のために設置する場合。

支援時間・人数

- 平日の9時30分から15時30分まで

- 職員2人

- 1カ月で10件までの対応とさせていただきますので御了承ください。

支援留意事項

- 住宅用火災警報器の種類は、電池式のみとし、電気配線工事等を伴う取扱は対象外です。

- 本体の購入、電池交換、及び設置に必要なネジや付属品は申請者が用意してください。

- その他の留意事項については住宅用火災警報器取付・取替支援申請書兼承諾書内の免責事項・留意事項を確認してください。

- 消防本部では住宅用火災警報器の販売は行っておりません。本事業を悪用した悪質な訪問販売等には十分御注意ください。

申請方法

- 消防本部予防課に電話連絡の上、「住宅用火災警報器取付・取替支援申請書兼承諾書」に必要事項を御記入の上、窓口、FAX、電子メールにて申し込んでください。

平塚市消防本部予防課予防担当

電話番号:0463-21-9728(直通)

ファックス:0463-21-9607

電子メール:yobo@city.hiratsuka.kanagawa.jp

住宅用火災警報器取付・取替支援申請書兼承諾書 PDF Word

住宅用火災警報器取付・取替支援申請書兼承諾書 記入例

住宅用火災警報器って何?

寝ている時や物事に集中している時など、火災に気づくのが遅れてしまう可能性がある場合に、家庭内での火災の発生をいち早くキャッチし知らせることで、火災が大きくなる前の消火・避難に繋がり、火災の被害を最小限に抑えることが期待できます。

住宅用火災警報器の奏功事例 (PDF形式: 50KB)(別ウィンドウで開く)

住宅用防災機器とは

住宅用防災機器とは、住宅での火災の発生を未然に又は早期に感知し警報する警報器・設備のことで、次の二つの種類があります。平塚市火災予防条例によって、住宅の関係者(持ち主、管理者、住んでいる人など)は、住宅用防災機器のうちどちらかを設置し、維持しなければならないことが義務付けられています。住宅用火災警報器(住宅用防災警報器)

感知部、警報部等が一体となったタイプの警報器で、火災を感知すると警報音や音声で知らせます。種類(感知方式)

煙式

煙を感知して火災の発生を知らせるもので、平塚市では設置が義務となっている箇所にはこのタイプを設置します。熱式

周辺の温度(熱)を感知して火災の発生を知らせるもので、日常的に煙や蒸気の多い台所などに設置するのに適しています。種類(鳴動方式)

単独型

火災を感知した住宅用火災警報器だけが警報を発します。連動型

火災を感知した住宅用火災警報器だけでなく、連動設定を行っているすべての住宅用火災警報器が火災信号を受け警報を発します。連動には、配線によるものと無線式のものがあります。住宅用自動火災報知設備(住宅用防災報知設備)

感知器、受信機、中継器等から構成されるシステムタイプの警報設備です。どこに取り付けるの?

設置の対象となる建物は?

(ただし、設置が対象となる建物に自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、その有効範囲内の部分については住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。)

住宅のうち設置が必要な部分は?

アパートなど共同住宅の場合は、共用の廊下や階段を除く住戸内が対象です。

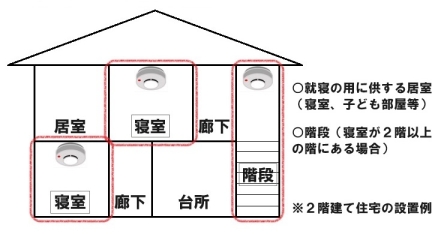

(1)まずは寝室を確認

寝室として使用する部屋の天井や壁に設置が必要です。寝室とは、普段就寝に使用している部屋のことで、主寝室のほか、子供部屋なども含まれます。ただし、来客が時々就寝するような客間などは除きます。(2)次に階段を確認

寝室がある階の階段の天井又は壁に設置が必要です。 ただし、1階部分と屋外にある階段は除きます。(3)3階建て以上の住宅の場合、さらに階段を確認

○寝室がある階から2つ下の階の階段例えば3階に寝室があり、2階に寝室がない場合は、1階の階段の天井又は壁にも設置が必要です。

○寝室が1階のみの場合、2つ上の階の階段

例えば寝室が1階にのみにある場合、3階の階段の天井又は壁にも設置が必要です。

(4)住宅用火災警報器の設置をしなくてもよい階がある場合、最後の確認

【参考】 戸建住宅での設置パターン一覧(PDF88KB)

設置をお勧めしている部分

平塚市では設置を義務付けておりませんが、台所に設置することをお勧めしています。取り付け時の注意点

天井に取り付ける場合

住宅用火災警報器の中心が壁から60cm以上離れた位置となるように取り付けます。天井に梁(はり)などがある場合は、そこから60cm以上離れた位置に取り付けます。

壁に取り付ける場合

天井の角は煙が滞留しにくいため、住宅用火災警報器の中心が天井から15cm~50cmの間の位置にくるように取り付けます。近くにエアコン等の吹き出し口がある場合

近くにエアコンや換気口などの空気吹き出し口がある場合は、吹き出した風で煙が流れ、有効に感知できない場合があるため、吹き出し口付近から1.5m以上離して取り付けます。点検方法・交換時期について

住宅用火災警報器は設置した後の維持管理も大切です!

なお、天井などに設置されている住宅用火災警報器のお手入れは、高所での作業になりますので、安定した足場を確保するなど、転倒や落下に十分気を付け安全に作業を行うようにしてください。

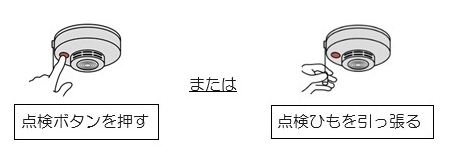

定期的に点検を行いましょう

点検方法は、本体のヒモを引くものやボタンを押して点検できるものなど、メーカーや機種によって異なりますので、詳しくは取扱説明書をご確認ください。

※異常がある場合は、お買い上げの販売店やメーカーのお客様相談室等に相談してください。

おおむね10年を目途に、本体の交換を行いましょう

住宅用火災警報器の電池や電子部品などの機器の寿命は、約10年と言われています。古くなると部品の劣化や電池切れで火災を感知しなくなる可能性がありますので、いざという時にしっかり機能するように、10年を目安に本体の交換を行いましょう。

交換の目安として、機器本体に交換期限を明記したシールが貼ってあるものや、自動試験機能付きものなど電池が切れそうになった際や故障の際に音や光で知らせてくれるものがあります。交換期限が過ぎた場合や故障・電池切れのお知らせがあった場合には、本体の交換をお願いします。

定期的にお手入れをしましょう

住宅用火災警報器はホコリが入ると誤作動を起こす場合があります。乾いた布でほこりをふき取るなど、定期的にお掃除を行いましょう。お掃除の方法は機種によって違いますので取扱説明書をご確認ください。

住宅用火災警報器Q&A

Q-1 いつから住宅用火災警報器の設置が必要になったのですか?

A :平成18年6月1日から設置が必要になりました。

Q-2 住宅用火災警報器を設置しなかった場合、罰則はあるのですか?

A :罰則規定は有りません。

Q-3住宅用火災警報器の設置する場所は、壁でも天井でもいいのですか?

A:壁面又は天井面のどちらにでも設置可能です。

Q-4 台所への設置は義務ではないのですか?

A :平塚市は義務ではありませんが、設置していただけるよう推奨しております。

Q-5 なぜ熱式ではなく煙式なのですか?

A :消防法による住宅用火災警報器の設置義務化の目的は、就寝中の火災による死亡を防ぐことにあります。

早く火災を発見するためには熱式よりも煙式の方が有効であるからです。

Q-6 自動火災報知設備が設置免除となっている共同住宅などはどうなるのですか?

A :今回の法改正は、消防法第9条の2として新設されており、住宅部分については特例に関係なく、すべて設置対象となります。

- 第9条の2〔住宅用防災機器の設置及び維持〕(略)

Q-7 住宅用火災警報器の点検は義務付けられているのですか?また専門の資格が必要なのでしょうか?

A :点検は義務付けられていません。これに代わり、警報器の有効期限を機器表面に明示することとなっています(自動試験機能付を除く)。また、住宅用火災警報器は取付・点検ともに専門の資格(消防設備士など)は必要ありません。

Q-8 住宅用火災警報器に有効期限はあるのですか?

A :住宅用火災警報器は、10年を超えない範囲で、製造メーカーの定める期限となっております。

Q-9 アパートや借家の場合は、誰が取り付けるのですか?

A :消防法及び火災予防条例では、住宅の「関係者」に設置義務を課しています。この関係者というのは、住宅の所有者、管理者又は占有者を指し、アパートや借家の設置義務については、個々の賃貸借契約などによりその責任が明らかになりますが、このような制度を想定していない既存の契約では、関係者間で話し合いが必要になると考えられます。

悪質な訪問販売にご注意!!

住宅用防災警報器等の設置義務化を利用して、訪問販売等の不適正販売の増加が予想されますので、次の点に注意してください。

| 事例1 | 「今すぐ取り付けなければいけない!」「全ての部屋に設置が必要です!」などと、条例の内容を偽って強引に販売する。

|

|

| 事例2 | 「今なら定価2万5千円を2万円にする!」と割引きしたように見せかけて、実際には高く販売する。

|

|

| 事例3 | 「消防署の方から来ました!」「消防署から許可を得て町内を回っています!」など、消防職員を装ったり、許可を得ているかのように販売する。

|

|

上記についてのお問い合わせ先

電話 0463-21-7530

相談日時 月曜日から金曜日まで(年末年始、祝日除く)9時30分から16時まで

平塚市消防本部 予防課 予防担当

電話 0463-21-9728

受付日時 月曜日から金曜日まで(年末年始、祝日除く)8時30分から17時まで

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ先

予防課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館3階

代表電話:0463-21-3240

直通電話:0463-21-9728(予防担当) /0463-21-9727(査察担当) /0463-21-9726(危険物担当)

ファクス番号:0463-21-9607