平塚市のスマート農業

最終更新日 : 2025年7月2日

【お知らせ】平塚市スマート農水産業導入支援補助金の申請期間は終了しました。

令和7年度の交付申請の受付は6月30日で終了いたしました。

なお、今年度は2次募集を行う予定はありません。

なお、今年度は2次募集を行う予定はありません。

スマート農業を活用して平塚の農業を新3K(カッコイイ・稼げる・感動)に

平塚市では、県下第一位の米の生産量を有する水田地帯と、なだらかな丘陵部の畑地を基盤とし、稲作、露地野菜、施設園芸、畜産等が行われており、恵まれた自然条件と都市近郊という立地条件を生かし、多種多様な農産物が生産されています。

一方で、農業従事者の他産業への流出等による担い手不足や高齢化が進んでおり、本市農業を取り巻く環境は厳しい状況にあります。このような状況の中、従来の生産方法や考え方だけでは本市の農業の活力維持は難しく、時代の変化に対応した生産構造への転換が重要な課題となっています。

そこで、これからの本市の農業を支えていくのが「スマート農業」です。

一方で、農業従事者の他産業への流出等による担い手不足や高齢化が進んでおり、本市農業を取り巻く環境は厳しい状況にあります。このような状況の中、従来の生産方法や考え方だけでは本市の農業の活力維持は難しく、時代の変化に対応した生産構造への転換が重要な課題となっています。

そこで、これからの本市の農業を支えていくのが「スマート農業」です。

スマート農業とは

ロボットやAI(人工知能)、IoTなどの先端技術や農業データを活用した農業のことです。

●スマート農業技術を導入した機器等と効果の例

【省力化】 農薬散布が出来るドローン、アシストスーツ、草刈りロボット等

【省人化】 統合環境制御装置、無人田植え機等

【農機データ化】 生産・経営管理システム等

●スマート農業技術を導入した機器等と効果の例

【省力化】 農薬散布が出来るドローン、アシストスーツ、草刈りロボット等

【省人化】 統合環境制御装置、無人田植え機等

【農機データ化】 生産・経営管理システム等

スマート農業導入によって目指す本市農業の将来像

担い手の生産力強化および農地の適正利用の促進

ドローンによる農薬散布や無人田植え機など、スマート農業技術の活用により、無人化・省力化や規模拡大・生産性の向上が可能となります。本市農業者が生産性向上、規模拡大することで食料の安定供給や生産量の増大、農地の効率的な利用、耕作放棄地の減少などを目指しています。県下トップの米どころを維持

ライスセンターのような主要な担い手がスマート農業を活用することで、より大規模かつ効率的に米づくりを行い、県下トップの水田面積、生産量を維持していきます。スマート農業に関する本市の支援施策

本市農業を将来的に守り、また、持続可能かつ効率的に農地を活用していくことを目的として、認定農業者および認定新規就農者が新たにスマート農業機器を導入することにより、農業経営の拡大および効率化を目指す取り組みに対して補助金交付制度を設けています。

★平塚市スマート農水産業導入支援補助金チラシ(農業者向け)(PDF:461KB)

令和7年度の交付申請の受付は6月30日で終了いたしました。

なお、今年度は2次募集を行う予定はありません。

★平塚市スマート農水産業導入支援補助金チラシ(農業者向け)(PDF:461KB)

令和7年度の交付申請の受付は6月30日で終了いたしました。

なお、今年度は2次募集を行う予定はありません。

本市の導入事例(一例)と導入者の声

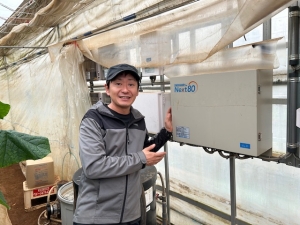

株式会社湘南きゅうり園

導入したもの

環境制御装置(循環扇システム・自動換気システム・光合成促進器)導入したきっかけ

先代の父が経験や勘に基づいてやっていましたが、これらの力は一朝一夕で身につくものではありません。私が農業経営を引き継ぐにあたっては、過去の反省を生かし、より確実に農業経営を改善していくために、農業に必要なあらゆる要素を見える化、数値化したいと思い、自動制御装置の導入を決めました。

導入してみての感想

施設に設置した自動制御装置とセンサーが気象情報や施設内の環境を監視し、必要に応じて自動で窓の開閉や送風等の管理を行ってくれます。農業者が現場に足を運ばなくても、常に施設内がきゅうりの生育に最適な環境に保てるので、作業時間や労働力の負担が軽減できたと実感しています。また、負担が軽減できたことでなかなか手が回らなかった細かい管理作業に取り組むことが出来るようになり、病害虫発生の抑制につながる等、様々な面で効果が出ています。得られた効果

収穫量が2割程増加したほか、A品率が増えるなど、品質も向上しました。今後の農業経営に関する目標など

作業の効率化が図れてきているので、今後はより経営規模の拡大に取り組みたいと考えています。また、平塚市は神奈川県でも有数のきゅうり産地なので、もっとみなさんに平塚のきゅうりを知ってもらい、食べてもらえるように頑張っていきたいですね。

片倉幸一さん

導入したもの

畜産用哺乳ロボット畜産農業の取り組みの考え方・大切にしていること

畜産農家として、「牛としっかり向き合うこと」を大切にしています。子牛の世話として、ミルクを与える作業がありますが、成長度合いに応じて適切なミルクの量が変わっていくので、経験に基づく繊細な手感覚での調整が必要になります。量が少なすぎたら大きくならないですし、多すぎても下痢をしてしまいます。時間を掛けて丁寧に牛とコミュニケーションを取りながら健やかな成長を促していくのは大変ですが、「生き物との関わり合い」の根源的な部分だと思うので、やりがいを感じながら日々模索しています。

哺乳ロボットを導入してみての感想・効果

1日に5回から6回に分けて、定量のミルクを子牛にあげる仕組みのロボットを導入しました。子牛に付けたセンサーで飲んだ回数などを管理し、その時間にまだ飲んでいない子牛が来たときだけ、乳首が出てミルクを飲むことができます。この仕組みにより与えすぎを防ぐことができるので、子牛が下痢をすることも少なくなりました。また、手作業で行うときは労力的に朝と晩の2回に分けるのが限界ですが、多くの回数に分けた方が吸収が良く、体に掛かる負担が少ないので子牛の状態が全体的に良くなり、身体大もきく成長するようになりました。

また、ミルクをあげる際に行う作業は基本的に「ミルクを作ってロボットに入れておくだけ」でよくなったので、作業時間を大幅に減らすことができたほか、従業員に任せることもできるようになりました。

今後の農業経営に関する目標など

限られた場所でやっているので、規模拡大は難しいですが、その分、一頭一頭の状態を良くすることを考えていきたいです。どれだけデジタル化や機械化が進んでも、畜産は生き物を相手にする仕事なので、人の目や手を掛けるべきところはしっかりやらないと上手くいきません。便利になってきた今だからこそ、「生き物をロボットと勘違いしてはいけない」、畜産で最も大事なことはあくまでも「人と生き物とのかかわりであり、とことん向き合うこと」だということを、これから農業や畜産に携わろうとする人に伝えていきたいなと思っています。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ先

農水産課(農業政策担当/農業振興担当/農地整備担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階

代表電話:0463-23-1111

直通電話:0463-35-8102/0463-35-8103(農業政策担当、農業振興担当) /0463-35-8105(農地整備担当)

ファクス番号:0463-35-8125